Verschollene Manuskripte, verborgene Quellen und rätselhafte Dokumente

Archive als Schatzkammern der Theaterhistoriographie

Vortrag von PD Dr. Heidy Greco-Kaufmann anlässlich der Kulturerbe-Tagung Orte der Versicherung/Versickerung am 8. September 2018 im Schweizer Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich

In eine andere Rolle schlüpfen, „Theater spielen“, scheint einem urmenschlichen Bedürfnis zu entspringen. Felszeichnungen aus der Altsteinzeit wie diejenigen in der Höhle von Trois-Frères in Südfrankreich belegen szenisches Spiel schon 15’000 bis 10’000 Jahre vor Christus. Die Darstellung – eine Umzeichnung aus einem grösseren Komplex von teilweise sich überlagernden Malereien – zeigt einen als Ziegenbock oder Wisent verkleideten Menschen mit einem Musikbogen und Tieren.

Über die Bedeutung des als Tier verkleideten menschlichen Wesens rätselt man in der Forschung. Diskutiert wird ein kultischer Zusammenhang oder die Möglichkeit, mittels Tierverkleidung andere Tiere anzulocken. So oder so: Der in der Tierrolle agierende Mensch spielt Theater. Was die Einzelheiten dieses altsteinzeitlichen Rollenspiels anbelangen, so geben uns die Zeichnungen nur spärliche Hinweise. Kostüme, Masken, ausgeprägte Körperbewegungen, eventuell Tanz und Musik, gehörten dazu. Ob dabei gesprochen oder gesungen wurde, ist nicht zu eruieren. Ganz zu schweigen von den Inhalten, dem Funktionszusammenhang, dem Anlass und dem Publikum.

An den Felszeichnungen zeigt sich exemplarisch die Grundproblematik der Theatergeschichtsschreibung. Theater lebt von der Unmittelbarkeit der physischen Präsenz von Agierenden und Zuschauenden. Es liegt in der Natur der Sache, dass Theater – im Gegensatz zu medial vermittelten Künsten, die Artefakte wie Bilder, Skulpturen, Filme etc. generieren –, nur durch fragmentarische und mehr oder weniger zufällige Zeugnisse überliefert ist. Die Dokumentation von Schauereignissen ist naturgemäss umso dürftiger je weiter sie in der Vergangenheit liegen. Mein Beitrag thematisiert die spezielle Überlieferungssituation des Theaters der Vormoderne und die Überraschungen, die ich in Luzerner Archiven erlebte. Vorauszuschicken ist, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass Germanisten und Theaterwissenschaftler in Archiven herumwühlen. Oft beschränken sie sich auf die Untersuchung bereits herausgegebener Spieltexte und interpretieren diese unter bestimmten Gesichtspunkten aufgrund gerade angesagter Theorien. In Wissenschaftskreisen ist man nicht selten der Ansicht, dass die relevanten theaterhistorischen Zeugnisse längst ediert seien und dass man sich aufwändige Recherchen und die Plackerei mit der Paläographie sparen könne. Die „Faktenhuberei“ – so der despektierliche Ausdruck – sei in einem modernen Wissenschaftsbetrieb nicht mehr aktuell. Ein purer Zufall belehrte mich eines Besseren!

Verschollenes Manuskript

Auslöser warten Recherchen zu „Totentanzstrukturen in Schweizer Fastnachtspielen“. Da ich mich vage erinnerte, dass der Tod – ein sonst seltener Gast in Fastnachtspielen – in einem Luzerner Spiel vorkam, hatte ich spontan zugesagt, darüber einen Vortrag zu halten. Als ich mich näher mit dem Thema befasste, stellte ich aber fest, dass das besagte Fastnachtspiel nicht in einer vollständigen Fassung überliefert war. Greifbar war lediglich ein Szenar, eine Inhaltsangabe in vier voneinander abweichenden Versionen, die Renward Brandstetter transkribiert und 1885 in der Zeitschrift für deutsche Philologie veröffentlicht hatte: In 21 Akten, in denen 70 Mitspieler in 110 Rollen aufzutreten hatten, wurde einerseits das fastnächtliche Lebensgefühl – üppige Bankette, Musik, Tanz und freizügiger Umgang der Geschlechter – dargestellt, anderseits durch Auftritte von Krankheiten, Tod und Teufel die Konsequenzen für Körper und Seele vorgeführt. An Brandstetters Aussage, dass es sich bei diesem 1592 von Renward Cysat verfassten Monsterspiel um „das wichtigste von den Luzerner Fastnachtspielen“ handle und dass der vollständige Spieltext verschollen sei, zweifelte ich nicht.

Dass meiner Untersuchung von Totentanzstrukturen Grenzen gesetzt waren, musste ich aber zähneknirschend hinnehmen. Besonders ärgerlich war, dass über die Auftritte des Todes nur wenige Angaben vorhanden waren. Da kam mir die Idee, dass das Szenar vielleicht eine Skizze, im Idealfall eine Darstellung der Figur des Todes, enthalten könnte. Mit der Konsultation des Originalmanuskripts wollte ich mir Klarheit verschaffen. In der Zentral- und Hochschulbibliothek stiess mein Interesse auf offene Ohren. Mehr noch: der langjährige Archivmitarbeiter Paul Hess forderte mich auf, mit ihm zusammen in den Tresor hinunterzusteigen und die Schätze der Luzerner Theatervergangenheit zu besichtigen: Manuskripte, Bühnenpläne und bildliche Darstellungen der Osterspiele auf dem Weinmarkt, die Tafeln der Judengesänge und vieles mehr. Hoch erfreut und ehrfürchtig staunend bewunderte ich die 500 Jahre alten Originale. Die Enttäuschung, dass das auf meinen Wunsch präsentierte handschriftliche Exemplar des Szenars keinerlei Hinweise auf die Figur des Todes enthielt, hatte ich in diesem magischen Moment völlig vergessen. Peter Kamber, der Leiter der Sondersammlungen der ZHB, der sich im Vorübergehen nach meinem Anliegen erkundigte, riss mich in die Wirklichkeit zurück. „Cysat“, „Convivii Process“, da habe ich vielleicht noch etwas für Sie in der Bürgerbibliothek. Sprach’s und legte mir kurz darauf einen schweren Codex vor. Mit meinen behandschuhten Händen blätterte ich vorsichtig darin. Und dann begann mein Forscherherz wie wild zu klopfen: Was da so gewichtig vor mir lag, war nichts anderes als der integrale Spieltext der Aufführung von 1593! Und dazu gebunden gleich noch eine Abschrift der Vorlage, die gut 100 Jahre früher in Frankreich entstanden ist.

Dass mein eher zufälliger Gang ad fontes so etwas Sensationelles zutage fördern könnte, hätte ich nicht zu träumen gewagt! Aber: wie konnte so ein bedeutendes Manuskript einfach unentdeckt bleiben? Ist das Archiv ein Ort der „Versickerung“? Ich bin dieser Frage nachgegangen und habe den Fall des verschollenen Spieltextes rekonstruiert. Als Brandstetter seine Forschungen anstellte, befand sich das Spielmanuskript, dessen voller Titel Spiegel des vberflusses vnd missbruchs in ergetzlicheit dess lybs vnd weltlichen fröwden lautet, tatsächlich noch nicht in der ZHB. Es lagerte in der Privatbibliothek der Familie Am Rhyn. 1919 erwarb der Kanton Luzern die umfangreiche Sammlung. Bei der Inventarisierung wurde der Wert des Schauspiels nicht erkannt, da es lediglich für eine Übersetzung der beigebundenen französischen Moralität La condamnation de bancquet et correction de souper gehalten wurde. Immerhin: Das Archiv der ZHB erwies sich als Ort der „Versicherung“ und bewahrte das kostbare Manuskript fachgerecht auf. Und so konnte ich die mehr als 9000 Verse umfassende Tragicocomedi herausgeben und – dank weiterer Funde interessanter Quellen aus dem Stadt- und Staatsarchiv – mit einem Kommentar versehen. Dazu musste ich mir aber zuerst das Rüstzeug in Sachen Paläographie aneignen. Aber das ist eine andere Geschichte…

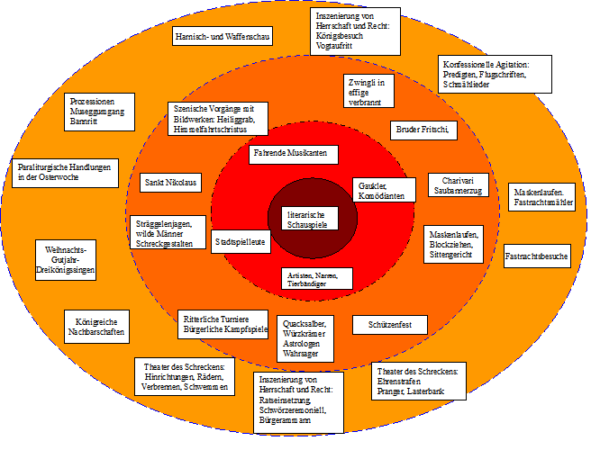

Die zahlreichen theaterhistorischen Spuren, die mir in den Luzerner Archiven begegneten, mündeten im Vorhaben, die ganze Bandbreite der szenischen Vorgänge religiöser oder weltlicher Natur in der Stadt Luzern zu erfassen und eine Luzerner Theatergeschichte zu schreiben.

Verborgene Quellen und rätselhafte Dokumente

Ein Forschungsprojekt, das den Fokus auf ephemere Schauereignisse der Vormoderne legt und eruieren will, wer was wo zu welchen Zwecken aufgeführt hat, hat aber seine ganz spezifischen Tücken. Spielexte, Aufführungszeugnisse oder gar Augenzeugenberichte und bildliche Darstellungen sind nur vereinzelt vorhanden. Ohne gut erschlossene Archivbestände und den Beistand fachkundiger Archivare steht man auf verlorenem Posten. Zudem gilt – wie das oben geschilderte Beispiel zeigt – die Maxime „Zufall und Methode“. So hatte es der Doyen der Spätmittelalter-Theaterforschung, Hansjürgen Linke, formuliert. Wie sehr er recht hatte, erfuhr ich einmal mehr anlässlich meiner Versuche, die Ursprünge der über 160-jährigen Tradition der Luzerner Osterspiele zu rekonstruieren. Dazu konnte ich auf drei Quellen zurückgreifen: Auf einen Eintrag des Luzerner Stadtschreibers und Spielleiters Renward Cysat in seinen Collectanea Chronica, sowie auf zwei Einträge im Umgeldbuch.

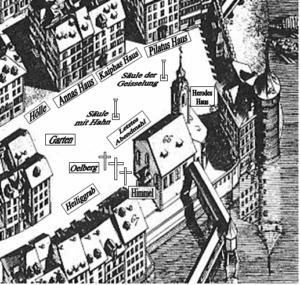

Der Beleg einer Zahlung des Luzerner Rats an die Hofschüler für ihre Mitwirkung beim Osterspiel im Jahr 1453 ist das älteste überlieferte Zeugnis einer Aufführung. Wurde das erste volkssprachliche Osterspiel demnach in oder vor der Hofkirche aufgeführt? Forscher wie Oskar Eberle, Theatergeschichte der Innern Schweiz, und Blakemore Evans, Das Luzerner Osterspiel, vertraten diese Meinung. Das Kloster im Hof war das religiöse Zentrum Luzerns und bis zum Jahr 1477 Stadtherrin. Anhand von Probsteirödeln, Urkunden, liturgischen Texten, Bildwerken und Kultgegenständen rekonstruierte ich den ungefähren Ablauf der österlichen Feierlichkeiten. Die wichtigste Erkenntnis war, dass das Mysterium um den Tod und die Auferstehung Christi von den Angehörigen des Klosters in theatraler Weise dargestellt wurde: Die am Karfreitag vor dem Hauptaltar zelebrierte Adoratio Crucis (die Kreuzanbetung) sowie die in der Heiliggrabkapelle dargestellten Szenen der Depositio (Grablegung), Elevatio (Auferstehung) und Visitatio (der Besuch der drei Marien am Grab).

Von den szenischen Vorgängen, die sich in der Heiliggrabkapelle abspielten, war das Volk jedoch ausgeschlossen. Unter den Laien bürgerten sich individuelle Prozessionen ein, bei denen sich die Gläubigen die Heilsgeschichte anhand bildlicher Darstellungen vergegenwärtigten. Der Leutpriester, der einerseits an den kunstvollen paraliturgischen Handlungen der Klostergemeinschaft partizipierte und anderseits als Laienseelsorger wirkte, fungierte als Vermittler zwischen den lateinisch-liturgischen Traditionen und den Praktiken der Volksfrömmigkeit.

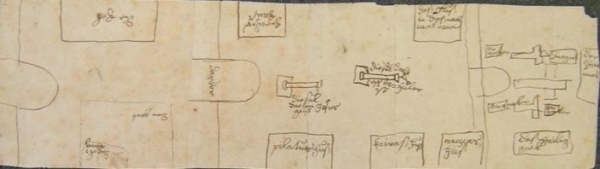

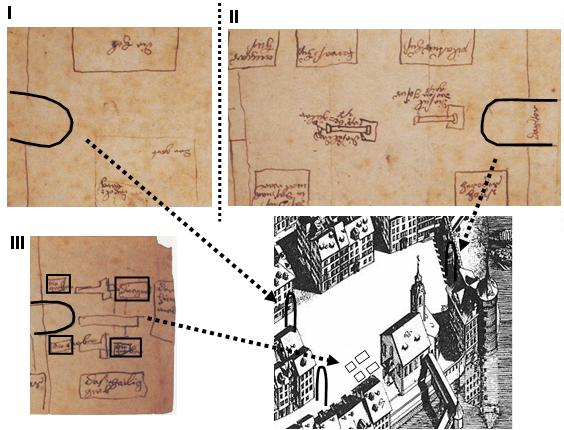

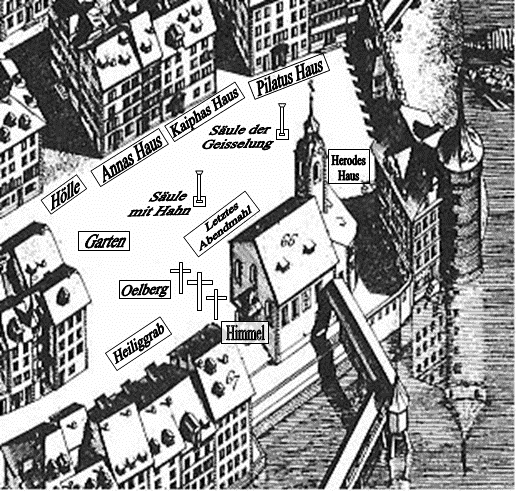

Cysats Notizen in den Collectanea stützten meinen Befund, dass der Weltgeistliche, Vorsteher der die im städtischen Zentrum liegenden Kirche St. Peter und Angehöriger des Vierwaldstätterkapitels, Initiant der Aufführung von volkssprachlichen Osterspielen war. Dabei spielten auch die Konkurrenzverhältnisse zwischen dem von elsässischen Klerikern dominierten Kloster und den nach Unabhängigkeit strebenden städtischen Eliten eine wichtige Rolle. Die Frage nach dem Aufführungsplatz war damit aber noch nicht geklärt. Weitergeholfen hat das älteste Textzeugnis, eine um 1470 entstandene Abschrift des Luzerner Urspiels. Das nach dem Aufbewahrungsort benannte „Donaueschinger Passionsspiel“ liefert den Aufführungstext mit detaillierten Regieanweisungen und Angaben zur gesanglichen Ausgestaltung. Dieser Handschrift, die sich heute in Karlsruhe befindet, liegt als loses Blatt eine Bühnenskizze bei, die bis zu Beginn meiner Forschungen nicht lokalisiert werden konnte. Weil der Plan nicht auf die Verhältnisse des Luzerner Weinmarkts passte, brachte man Donaueschingen, Villingen oder Zürich ins Spiel. Mich überzeugten diese Zuschreibungen aber nicht.

Auffällig an diesem Plan sind seine Dreiteilung und die eingezeichneten Bogen. Rätselhaft erscheinen auch die rund um den Bühnenort „Heiliggrab“ gruppierten Rechtecke, beschriftet als „die Gräber“. Es waren diese bühnenfremden Elemente, die mich schliesslich auf die Spur brachten. Da sie nicht im Spieltext vorkamen, bildeten sie wohl örtliche Gegebenheiten ab. Bei den Gräbern konnte es sich nur um einen Friedhof handeln. Und ein solcher, vermutlich nur durch Grabplatten gekennzeichnet, befand sich im 15. Jahrhundert vor der Peterskapelle. In den Bogen wiederum vermutete ich Eingänge zur Spielfläche – wie auf Cysats Bühnenplänen von 1583. Der als „Das Tor“ beschriftete Bogen konnte nur den Zugang vom seeseitig gelegenen Stadttor bezeichnen. Angesichts der Situation auf dem Kapellplatz wurde mir klar, dass die drei abgeteilten Flächen in Wirklichkeit nicht hintereinander liegen, sondern einzelne Abschnitte des Platzes und der Bühnenanlage wiedergaben. Ich zerlegte deshalb den Plan in drei Teile und orientierte diese gemäss den Zugängen zum Platz.

Die erhaltene Anordnung passt vorzüglich zu den örtlichen und topographischen Gegebenheiten und ist auch in Bezug auf ihren symbolischen Gehalt stimmig. Die erhöhte Lage der Kapelle und des Vorplatzes mit den Bühnenorten Himmel, Kalvarienberg und Heiliggrab bildet die Vorstellung ab, dass das Heilige „oben“ ist. Die Hölle hingegen befindet sich „unten“, auf der gegenüber liegenden Seite des in nördlicher Richtung abfallenden Platzes. Der unter dem Vordach der Kirche angelegte Himmel verdeutlicht aufs Sinnfälligste, das der Zugang zum ewigen Heil mit dem Gotteshaus eng verknüpft ist.

Die Situierung der Bühnenorte auf dem weitläufigen Kapellplatz schliesst eine Bühnensituation wie später auf dem Weinmarkt aus. Es kommt nur eine prozessionale Inszenierungsweise in Frage, bei der die Darsteller und die Zuschauer von Schauplatz zu Schauplatz zogen. In den frühen Luzerner Osterspielen verschmolzen die monastischen Traditionen mit den Frömmigkeitspraktiken der Laien.

Bild- und Textquellen zu den obigen Beispielen in:

Heidy Greco-Kaufmann: Spiegel des vberflusses vnd missbruchs. Renward Cysats «Convivii Process». Kommentierte Erstausgabe der Tragicocomedi von 1593. Theatrum Helveticum 8, Chronos Verlag, Zürich 2001.

Heidy Greco-Kaufmann: Zuo der Eere Gottes. Vfferbuwung dess mentschen vnd der Statt Lucern lob. Theater und szenische Vorgänge in der Stadt Luzern im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Quellenedition und historischer Abriss. Theatrum Helveticum 11, 2 Bde. Chronos Verlag, Zürich 2009.

Schlusswort

Ohne Archive, in denen gesammelt, konserviert und thematisch erschlossen wird, haben wir keine Chance, das kulturelle Erbe zu erforschen und in Erinnerung zu rufen. Im Falle des immateriellen Kulturerbes Theater bedarf es aber besonderer Anstrengungen, um den künstlerischen Prozess und das Produkt, die Aufführung, zu dokumentieren. Daran ist heute wieder mit Nachdruck zu erinnern. Staatliche Archive kümmern sich in der Regel nur um die Aufbewahrung von Verwaltungsakten und politischen Entscheiden, die subventionierte Theater betreffen. Veranstalterpublikationen und aufführungsbezogene Dokumente – u.a. Fotos, Videos, Kritiken – gehören nicht dazu. Um diese für die Theatergeschichtsschreibung zentralen Quellen kümmert sich nach wie vor eine private Stiftung. Die 1927 von Oskar Eberle initiierte Sammlung von Theatralia, 1978 als „Stiftung Schweizerische Theatersammlung“ institutionalisiert und 2017 – nach der Fusion mit dem Schweizer Tanzarchiv – in der Stiftung SAPA, Schweizer Archiv der Darstellenden Künste, aufgegangen, kämpft seit vielen Jahren um ihre Existenz. Nach Sparrunden und Subventionsstreichungen bei Stadt und Kanton Bern stand die Dokumentationsstelle zeitweilig sogar vor der Schliessung.

Das Subsidiaritätsprinzip der schweizerischen Kulturförderung trägt dazu bei, dass Spezialsammlungen einen schweren Stand haben. Sammlungen werden oft als „verstaubt“ belächelt. Öffentliche Gelder fliessen zwar vermehrt in medienwirksame Preisverleihungen an Theater- und Tanzschaffende sowie an Kulturerbe-Veranstaltungen, doch die Archive, die gerade dieses Kulturerbe bewahren, sind chronisch unterfinanziert. Als Theaterhistorikerin bin ich überzeugt, dass es die Gedächtnisinstitutionen, die „Orte der Versicherung/Versickerung“ braucht. Nicht zuletzt deshalb, dass auch zukünftige Generationen von Forschenden in den Schatzkammern der Archive auf Entdeckungsreisen gehen und sensationelle Funde präsentieren können.